いきなり第九、その後いきなりインタビュー

「第九」、もちろんベートーヴェンの交響曲第9番《合唱》のことですが、これをなんとジュネーヴで、屋内で演奏(無観客収録)しちゃうという驚愕の企画。先月この計画について聞いた時、いろいろうろたえました。すごいわという気持ちと、大丈夫なのという気持ちが入り乱れました。いま大規模合唱作品を演奏しちゃうなんて、なんというチャレンジ。

演奏はジョナサン・ノット指揮、スイス・ロマンド管弦楽団、合唱団はチューリッヒ・ジングアカデミーおよびジュネーヴ大劇場合唱団。ソリスト陣も豪華。

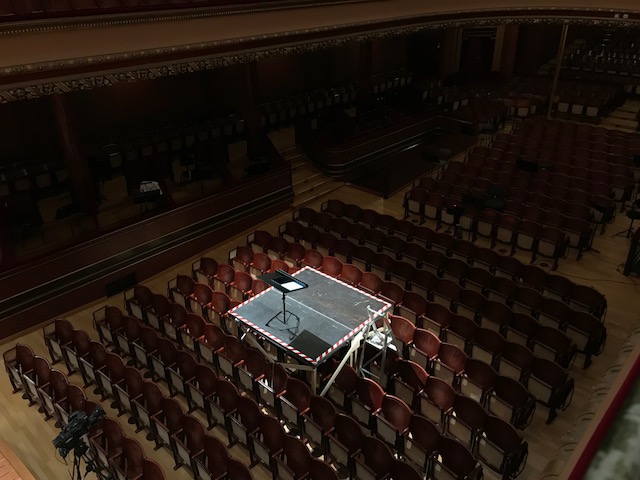

そして・・・本当にやっちゃったんですね、そう、やっちゃったんです。ホール全部を舞台にしてね。

さて、この収録にメンバーとして参加し、実際に会場で歌われたソプラノ歌手の榎本桂子さんに「インタビューさせていただけませんか」といきなり連絡をとってしまいました。ウルトラ唐突で失礼すぎる私のコンタクトにすぐ返事を頂き、ご快諾頂けましたのには本当に感謝しています。

快くお寄せいただいた回答を以下に記します。現場はどういう状況だったのか、合唱関係の皆々様も手に汗を握りながらお読みくださいませ。また実況映像(全曲の動画)はこの投稿の一番下に埋め込んでおきました。いつまで観られるかわからないので、ご興味のある方は早目にご覧ください。

・・・・が、その前に、客席は空席で、演奏側およびカメラクルーだけがホール内にいる、という形態だったことを記しておきたく思います。演奏者は文字通りホール内部に完全に散らばっていましたし、インタビューをお読み頂ければおわかりになると思いますが、様々な注意事項や制限のもと、リスク覚悟で実施されていたことがわかります。この「ジュネーヴで第九が演奏された」ということだけをもって「日本でも第九コンサート解禁や!」と軽々しくは言わないよう、強くお願いする次第です。

・ ・ ・ ・ ・

スイス国外のメンバーが入国できず再度声がかかる

●どういう経緯で、榎本さんのこの公演収録への参加が決まったのでしょうか。合唱団は全部で何人ぐらいでしたか。また合唱団が1団体ではなく2団体(チューリッヒ・ジングアカデミーおよびジュネーヴ大劇場合唱団)がクレジットされているのはなぜでしょうか。

――もともと私は別の仕事が入っていまして、本来ならばこの頃はバッハコレギウムジャパンの合唱メンバーとしてN響定期のベートーヴェン「ミサ・ソレムニス」で歌っている予定でした。ですからそもそも参加予定ではなかったのですが、プロジェクトの開始10日ほど前になって「スイス国外からのメンバーが入国制限のため参加できない」とのことで再度私にお声がかかりました。N響定期もコロナの影響で公演中止になり、私も時間がありましたのでお受けすることにしました。

そもそもこのプロジェクトでは録音は予定されておらず、普通に《第九》3公演の予定でした。合唱団は私が所属するチューリッヒ・ジングアカデミーのみ参加予定だったのです。が、コロナの影響で「録音のみ」という形態になり、チケット収入が望めなくなったためかどうか、ジュネーヴ市とジュネーヴ州とが支援に乗り出すことになりました。それならば合唱も自分の州の団体に参加してもらいたい、ということで急遽、ジュネーヴの合唱団も参加することになったようです。また聞きなので不正確かもしれませんが。最終的には合唱は、チューリッヒから26名、ジュネーブから32名、合計58名が参加していたようです。

●この収録が決まったのはいつ頃でしょうか。リハーサルは何日あって、それぞれ何時間ぐらいあったのでしょうか。具体的なスケジュールを可能であればお教えいただけると嬉しいです。

――収録スケジュールが出たのはプロジェクト開始の4、5日前だったかと思います。収録自体が決まったのがいつかは分かりませんが、プロジェクト開始2週間前くらいにはもう決定していたと思います。スケジュールは以下のとおりです。

・9日は午後に合唱のみのリハーサル1時間、その後マエストロ(ジョナサン・ノット)とピアニストとともにリハーサル30分、その後オーケストラとのリハーサル1時間。

・10日は夕方に合唱指揮者とリハーサル1時間、その後衣装を着て録音付きのゲネプロが夜に2時間。

・11日は午前2時間、午後2時間の2テイク収録、および修正テイクがありその後解散。

●高齢者は参加しない、とか、参加したくない人は辞退可などの選択肢がオケ、合唱団にはありましたか。

――参加予定だったメンバーが感染の不安からプロジェクトを降りたりすることはあったようです。また高齢の方や持病がある方、少しでも体調不良の症状がある方、家族に感染者がいる方などは、事前の連絡、相談が必須でした。

●感染防止からどういった対策がされていましたか。ソーシャルディスタンスで離れて立つ以外なにがなされていたのでしょうか。

・リハーサルの時間は、オケは2時間以内、合唱は1時間以内と決まっていたようです。

・メンバー全員が約30人ずつ3つのグループに分けられていました。それぞれのグループが使う出入り口、控え室は別々になっていました。

・出入り口やトイレの床にもソーシャルディスタンスの間隔線が引かれていました。トイレは5つ中3つのみ利用可能、間の2つは閉鎖されていました。

・入館時には手を殺菌消毒し、出入り口、ロビー、階段や入退場時はマスク着用が推奨されていました。

・舞台上は40人までに制限、4平方メートルにつき音楽家1人と決まっていたようです。

・音楽家以外の裏方の仕事の人は全員マスク着用と決められていたようです。

●ドレスコード(演奏者の服装規定)についてお尋ねいたします。指揮者のノット氏以外はジャケット着用なしで、ボタンもあけている人がいました。おっ、けっこうラフやねと思いましたが、これに理由はありましたでしょうか。もしご存じでしたらお教え下さい。

――ドレスコードが上は白、下は黒、あるいは白ドレス/白ワンピースも可、というざっくりしたものでした。こちらでは白ブラウスでコンサートに立つことがほぼ無いうえ(上下黒が一般的です)、ドレスコード告知が急だったこともあって、皆ありあわせのもので間に合わせた→ラフに見えた、ということはあるかもしれません。

個人的には、白いブラウスは暗いホールとカラフルな照明の中で一際映えるようにうつり、なかなか良い効果だったのではないかと思っています。

●ノット氏はごきげんでしたか。また収録にあたって参加者全体の雰囲気はどんな感じだったでしょうか。演奏後の皆さんの拍手と歓声には心を打たれました。

――終始ご機嫌というか、冷静でかつエネルギッシュ、この普通でない舞台装置や条件下にもかかわらず、それに惑わされず音楽に大変集中しているような印象を受けました。少なくとも私がご一緒した第4楽章に関しては、何度もテンポが大幅にズレたりしたのですが、怒ったり苛立ったりせず、それよりも音楽的なフレーズやテンポの揺れ(フレーズの中でのAccelやritなど)を優先しようとしたり、できることを淡々とやられていたように思います。

ソーシャルディスタンスを保っての演奏は難しかった

●現実的に、散らばっている状態での演奏は難しかったですか。どういう風にみなさん対応をされていましたか。ちなみに榎本さんはどこに立って居られますか。映像で何分何秒ごろにうつっている!とかあれば教えて下さい。

ソーシャルディスタンスを保っての演奏は大変難しかったです。合唱団が保ったソーシャルディスタンスは左右2mずつ、前後は3mの間隔、という大変広いものでした。それに加え、下から聞こえてくるオケの音は全て響きの時差があるので完全には信用できない。同じパートの同僚の声も全く聞こえない。とにかく耳を信用せずに指揮棒に合わせて歌うしかない!ということで、演奏時はかなり孤独で満たされない感じでした(笑)

ちなみに私は階上席下手側、ソプラノソリスト(ソーニャ・ヨンチェヴァ)の後ろで歌っていました。引きの映像の時はちょうど柱の裏に隠れて見えませんが、同じ並びにカメラマンがいたためか、何度か近い距離で映っています。映像で見ると56分前後など。その後も同じアングルで何度か映ります。

●指揮者の上に釣られた円形のモニター、映像が音とずれていたとのことでしたが、そもそも画面はなんのためにあったのでしょうか。ずれたというのは想定外だったということでしょうか?

――合唱団はバルコニーに2列になって立っていたので、舞台に向かって両サイド後列の人は全く指揮者が見えない状態でした。最初は向かい側のバルコニーにテレビのようなモニターを置いていたのですが、それでは小さすぎて見にくかったので、あの巨大な円形モニターが釣り上げられることになりました。ヴィクトリアホールは歴史ある装飾なども多く、このような舞台設備を設置するのに大変な苦労があったようです。

元々あのような指揮者を映すモニターは、0.5秒位どうしてもずれてしまうようなのですが、あの縦横上下に広がった空間では、そのちょっとのズレがさらに強調されてしまったようです。最初こそ四苦八苦しましたが、そのような問題に慣れているジュネーブの合唱団の柔軟さもあり、収録当日までには皆各自に解決法を見つけたようです。

●指揮者の赤い円形マットはここから出たら落下危険!だと思っていましたがそうではないようですね。けっこうご本人はみ出して指揮していましたが。

――赤い円形の印は、この中にいればあのレール上を走る自動カメラに指揮姿がおさまる、ということだったと思います。円形からはみ出した際には、あの指揮台の回りに立っているカメラマンさん達がやや引き映像でノットさんを捉えていました。全体的には素晴らしいカメラワークで、モニターからノットさんの姿が消えたり、背中を向いてしまって全然指揮が見えなくなったり、そういうことはほぼ全く無かったように思います。

●ホール内でオケの配置、合唱団の配置がどういう風に決まったのかもしご存じであれば教えて下さい。

事前に話し合いを重ね、プランを図にして決められたようです。合唱団に関しては、最初はジングアカデミーとジュネーブの合唱団の歌い手が交互に立つようなオーダーでしたが、最終的にはパート毎にそれぞれの団体で固まって歌う形になりました。

このプロジェクトの意義、今後の展望について

●いま合唱は非常に難しい、と言われるなか《第九》を演奏した、ということはどういう意味があったと思われますか。今回の収録はスイスであるいはジュネーヴでどのように受け取られたでしょうか、あるいは今回の参加者はどのように感じていると思われますか。

――コロナ禍は、自宅から出られない、同僚に会えない、観客に会えない、コンサートは軒並みキャンセル、と、音楽家にとっては本当に厳しく孤独な期間でした。それでも、厳しい衛生基準をクリアして、このプロジェクトで第九公演を実現させたことは、どんな状況下でも音楽は絶えない、というメッセージを打ち出せたというのでしょうか、本当に意義深いことだと思います。

また《第九》という演目は内容的にもぴったりだったと思います。「alle Menschen werden Brüder」(「全ての人々が兄弟となる」の意)と歌詞にもあるように、物理的に人々が離れ離れになっても音楽が再び人を結びつけてくれる、と感じることができました。

●今回の収録を受けこれからスイスでは、ジュネーヴではどうしていく、といった展望のようなものはありますでしょうか。

――スイスでは、コロナウィルスの押さえ込みに比較的成功したということもあり、小さな規模での演奏活動は少しずつ再開されてきています。今回の収録は、現在の状況下では恐らく一番大きいくらいの規模の演奏形態だったと思いますが、それがこの高いクオリティで実現できたということは、プロアマ問わず、スイスの他団体にとって大きな希望と励ましになったのではないかと思います。

チューリッヒ歌劇場では7月頭より、小編成のオーケストラによるコンサートやリーダーアーベントを開催予定、観客も400人まで入場可だそうです。このまま第二波が来なければ、9月頭からは再び1000人以上のイベントも可能になるとされているので、そうなればまた以前のような音楽活動が戻ってくると信じたいですね。

●日本ではコロナ怖い、劇場怖い派と、コロナ平気いけいけ派に分かれ、激戦とまではいきませんが、議論があります。クラシック音楽は演奏する方も聴衆も安全とする感染症専門家もいますし、「そうは言っても怖いものは怖い」という人たちも一定数いると思います。どちらが正しいかとかは誰にもわかりません。スイスではどうでしょうか。コンサートにお客さんはすぐに戻ってくると思われますか。オンライン化は進むでしょうか。

――スイスでも、やはり高齢者の方を中心に用心深く過ごす様子が見られています。きちんとした研究結果が出るまでは、出演者も観客も以前のように何も心配することなくコンサートを楽しむことはできないでしょうし、研究結果で青信号が出たとしても、実際100%安全だと断言できないのが感染病の厄介なところだと思います。

日本もそうであるように、ヨーロッパでもクラシック演奏会の聴衆の大半は高齢者ですので、お客さんが戻るには時間がかかると私は思っています。現在の少人数でのコンサートやオンライン無料配信などは、運営側も赤字前提で、それでもこの状況を打破するための最初の一歩としてあえてやっているものなので、そこに長期間すがりつくのも難しいでしょう。

スイスでも教会の礼拝がオンライン配信されたり、少人数での野外コンサートを中継したオンライン音楽祭が開催されたりしており、反響も大きいようです。このように、今後の状況下で可能な範囲でのコンサート活動を、オンラインと並行して広げていけたらいいのではと思います。

現実問題、音楽業界におけるこのコロナ危機は、長い時間をかけてのゆっくりとした回復しか望めないと私は思っています。

●この度はいろいろと突然にお尋ねしたにも関わらずご快諾いただき、詳しいお話をお聞きできたことに大変感謝しております。

――最後に、、、この第九の収録は技術者35人、カメラ20台、マイク80本に加え、最先端の技術も駆使して実現に至った大プロジェクトだったと言うことが出来ると思います。音楽家のみならずスタッフチームからも、このプロジェクトをコロナ禍における文化モニュメント的な位置付けにするぞという並々ならぬ気合いをひしひしと感じました。下世話な話ですが、歌っていて、これほどまでに人材も資金も注ぎ込まれている・・・!と感じるプロジェクトはなかなか珍しく、得難い体験でした。

●ありがとうございました!!!

せっかくですので、榎本様のこと、今後の活動など、この場でお話頂けることなどがありましたら、ぜひお願いいたします。

フリーランスの声楽家と、大学院生と、2児の母という三足のわらじで活動しています。日頃は様々なプロ合唱団で歌う仕事が大半ですが、個人的にはソロの仕事をもっともっと増やしたいと思っています。スイス在住ですがどこへでも飛んでいくので、ソプラノをお探しの際は是非お声がけ下さい!🤩

↓これは私がソロを歌っている、北ドイツ放送合唱団によるファッシュのミサのCDより「Laudamus te」です。

また、日本ではまだあまり知られていませんが、私が所属するチューリッヒ・ジングアカデミー(公式サイト)は、新進気鋭の指揮者Florian Helgath(フロリアン・ヘルガート)が何百人もの応募者の中からオーディションで選んだ32人による室内合唱団です。チューリッヒ・トーンハレ管弦楽団のパートナー合唱団であり、近年はルネ・ヤーコプスとフライブルク・バロック・オーケストラと共にヨーロッパツアーを展開したりもしています。是非お見知り置きを!

(了)

実際の《第九》演奏【動画全曲】をご覧ください

画像ギャラリー

タップ(クリック)しても大きくなりません。すいません。

ヴィクトリアホール

色分け(グループ分け)された座席表

ミキシングルーム

舞台上は40名まで

仮設指揮台作成中

反対側バルコニーのモニターはほとんど見えない

まさかの巨大モニターが登場、調整中

自分の位置から反対側を見る

円形のモニター。

自分の位置から指揮者は全く見えない

どうしても映像は0.5秒ほどずれるのだそうです

天井にトラスを吊り下げ、さらにそこにモニターを吊っている

L’Orchestre de la Suisse Romande, emmené par Jonathan Nott, joue la 9ème de Beethoven en période de Coronavirus. Une performance ocuppant l’entier du Victoria Hall, sans spectateurs, mais filmé par les équipes de la RTS avec Alain Hugi à la réalisation.

プロフィール

榎本桂子(えのもと けいこ、ソプラノ)

和歌山県出身。早稲田大学第一文学部ロシア語ロシア文化専修卒業。在学中、早稲田大学混声合唱団でパートリーダーとして活動する中で声楽に目覚め、卒業後渡独。ドイツ国立フライブルク音楽大学声楽科及び大学院オペラ科を最優秀の成績で卒業。現在、チューリッヒ芸術大学大学院ソリストコースにてヴェルナー・ギューラ氏に師事。

2012年-2016年、北ドイツ放送合唱団正団員。2017年より、チューリッヒジングアカデミー正団員としての活動の他、フリーの声楽家として、バッハコレギウムジャパン、バイエルン放送合唱団、ヴォーカルアンサンブルチューリッヒ、フラウミュンスター・ヴォカリステン等のメンバーとして、数多くの演奏会に出演している。

リート・宗教音楽・現代音楽の分野に造詣が深く、特にリートでは数々の国際コンクールでファイナリストとなる。今までに日本・ドイツ・スイスにてリーダーアーベントを行う。

これまでに北ドイツ放送エルプフィルハーモニー管弦楽団の室内楽演奏会にソリストとして出演。また、ハイデルベルク国際音楽祭ではクラリネット奏者のイェルク・ヴィトマン氏と共演する。日本では関西フィルハーモニー管弦楽団のベートーヴェン「第九」演奏会にて、大友直人、村上寿昭両氏の指揮の下ソリストを務める。その他、バッハ「クリスマスオラトリオ」、ヘンデル「メサイア」、モーツァルト「レクイエム」、ハイドン「天地創造」、メンデルスゾーン「エリヤ」、ブラームス「ドイツレクイエム」、ドヴォルザーク「スターバト・マーテル」等のソリストとして国際的に活躍している。スイス・チューリッヒ在住。

・ ・ ・ ・ ・

【まとめてあります】合唱とコロナに関する当ブログの記事一覧は以下ページにまとめてありますので併せてお読みください↓